来源:陕西日报 作者:侯燕妮 雷魏添

编者按

广袤无垠的陕北高原,这里有一片神奇的黄土地,这里有一群可敬的年轻人。

从1991年至今,一个以青年科技工作者和大学生为主体的科研群体扎根在六道沟,以“西北农林科技大学水土保持研究所神木侵蚀与环境试验站”(以下简称“神木站”)为平台,在艰苦卓绝的环境中立志破解黄土高原水土流失的生态“密码”。这是一个长年默默无闻、甘守寂寞的特殊群体,在他们身上,不仅汲取了黄土本身厚重、自立、宽容、朴实的品质,而且将科技工作者在野外工作中所形成的团结、协作、探索、吃苦的品质融入脚下的黄土,在奋斗中前进,在磨砺中成长。

28年来,有170多名硕士、博士、博士后在六道沟淬炼成长。如今,他们中的大多数已离开那里,成为全国乃至世界各地相关领域的科研中坚力量。近日,当记者采访这个特殊的青年群体时,回首在六道沟的岁月,他们激情满怀、感慨万千。因为在那里,他们怀有一份信念、一份追求、一份理想,为了祖国的绿水青山奉献自己的绵薄之力,把个人价值与社会价值相融合,让青春在追逐“中国梦”的征途上飞扬。

让我们一同聆听15名青年群体代表,讲述不同时期发生在六道沟的那段往事—— (陕西日报记者 侯燕妮 雷魏添整理)

李裕元(中国科学院亚热带农业生态研究所研究员): 在神木站3年的工作学习经历,不仅让我对陕北有了新的认识,更对我的“三观”产生了积极影响。最重要的是,身处困境要有乐观的态度,要保持信心,这是促使一个人走出低谷的精神力量。这段艰苦却意义非凡的经历是一种财富,涤荡了我的身心。非常感谢神木站,为我提供了那段艰苦但快乐的人生经历。

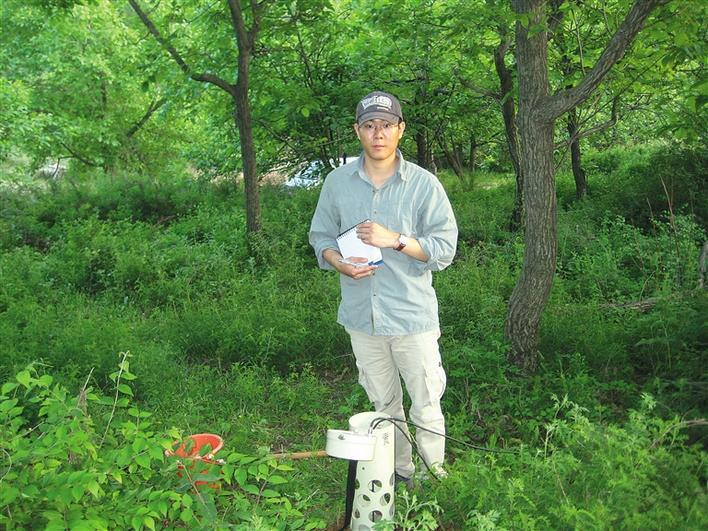

佘冬立(河海大学农业工程学院教授): 在神木站的3年中,我翻过了那里的每一座山头,用脚步丈量了小流域7平方公里的每一块土地,也第一次领会到老一辈科学家在黄土高原上开展生态治理研究的艰辛。去年开始,我带着学生来到神木站开展新的研究工作,把试验站坚持野外锤炼的科研传统传承给了我的学生。

高宇(中国科学院生态环境研究中心博士研究生): 在神木站,我经历了人生中许多个第一次。第一次独立开展科研工作,第一次参加全国性的学术交流,第一次把试验成果发表在国内外优秀期刊上,也第一次遇到了我的人生伴侣。我非常有幸成为这里的一员,在这片生态脆弱区,为祖国退耕还林还草工程有据可依、有规可循,贡献过自己的力量。 如今博士毕业在即,若有机会,我愿再回到这个梦开始的地方,继续与老师和同学们并肩作战,守护好这片黄土地的青山绿水。

王云强(中国科学院地球环境研究所研究员): 神木站是我第二个家,不仅是我践行科研梦想、探索科学本质的“圣地”,也是我挥洒青春热血、见证跨国爱情的摇篮。神木站的点点滴滴、朝朝暮暮都是“甜”的,在那里大家相互帮助,有着深厚的情谊。也是在那里,我与现在的妻子并肩作战。正是经历了这种艰苦的“革命友谊”,让我们在之后经过3年的跨国之恋,最终走到一起。神木站承载了我太多的回忆,并记录着曾经发生的点点滴滴。在我心目中,神木站是科研的殿堂、生活的摇篮。

高磊(中国科学院南京土壤研究所副研究员): 神木站的6年工作学习经历,在我一生中留下了浓墨重彩的一笔。我每年如候鸟一般,3月踏着春风而来,10月披着雪花而去。尽管条件极其艰苦,但是我们每一个人都不曾放弃和退缩。这种不畏艰苦的精神来自一种传承,学生跟着导师学,师兄师姐又把这种精神向师弟师妹传递。如今,我虽然离开了神木站,但依然从事与水文相关的生态研究工作,依然从黄土地中汲取着科研工作所需要的养分,这也为我的科研工作提供了不竭动力。

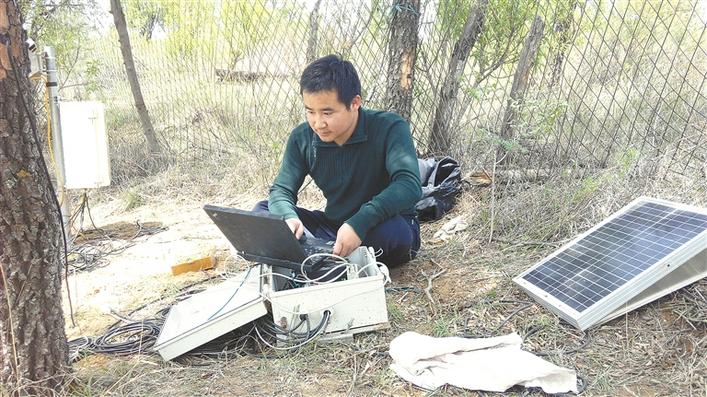

王胜(西南大学资源环境学院讲师): 7年坚守,我踏遍六道沟的每个角落,现在仍记着在神木站亲手钻下的15米深钻孔、剖面水分测定、无数次雨后小区径流泥沙取样、植被调查……我与这片黄土地、神木站和共同奋斗的“战友”建立起了如黄土般深厚的感情。依托神木站,我以优异的科研成果顺利完成学业。这些年,我深感野外科研试验站的建设和维护不易,但是又异常珍贵和重要。

胡伟(新西兰皇家植物与食品研究院高级科学家): 我至今仍清楚地记得16年前在神木站时的情形。那里沙尘暴频发,加上周围煤矿产生的煤灰,一天试验下来,整个人基本上变成了黄头发、黑鼻孔。为节省时间,我们一群小伙子都剃成了光头,神木站一度被戏称为“寺庙”。“靠体力征服科研”成了我们流行的调侃语。在这样艰苦的条件下,我们度过了团结互助的6年时光。神木站的科研经历锻造了我吃苦耐劳、团结协作的品质。目前我虽在国外,但依然从事我喜欢的土壤物理学研究,继续为祖国培养优秀的博士研究生。

贾小旭(中国科学院地理科学与资源研究所副研究员): 至今,我都非常怀念在神木站的学习生活:端午节,大家一起包粽子、包饺子,满满的幸福;国庆节,大家一起将国旗挂到大门上,看阅兵式,唱国歌,激动之情油然而生。大家相互协作、相互鼓励,生活氛围轻松愉快,科研工作扎实有序。大家以站为家,踏实努力,传承了神木站吃苦耐劳、坚忍朴实、团结互助的优良传统。2011年,我的第一篇SCI论文正是在神木站完成的,也为我后续的科研工作起到了至关重要的作用,增强了我的自信心,更为我打开了科研思路,受用至今。

米美霞(山西农业大学讲师): 细数指尖年华,几年时光匆匆而过。遥想当年,神木站上的一幕幕又浮现眼前,回想起那时的美好和纯粹,心中仍是激动不已。科研需要专注和钻研,友情需要真诚和热情。在神木站,这两点我都感受到了。如今已为人师的我,总是不经意间给自己的学生讲述那时的学习和生活经历。我希望,未来他们也能跟我一样幸运,有这样的机遇,到一个艰苦的地方,做一件有意义的事情,结识一群可爱真诚的人。

赵培(商洛学院地理系教授): 初见黄土高原,沟壑纵横,风沙眯眼,神木站四周到处散落着煤灰。这是陕北给我的第一印象。正是这种艰苦的生活,练就了我们吃苦耐劳、乐于钻研的过硬作风,激励着一批又一批青年学生为了黄土高原的绿水青山而努力奋斗。在神木站的学习经历已经成了我宝贵的精神财富,在后来的工作中,使我不怕困难,敢于面对各种挑战。

付晓莉(中国科学院地理科学与资源研究所副研究员): 两年神木站,千里长思量。我毕业后参加工作一直在和土地打交道,但神木的黄土分外特别,连同绵延交错的梁峁,常常跃上心间。我还记得邵明安老师常说,搞土壤研究,就要到地里去,动脑动手,偷不得懒,来不得半点水分。对我而言,神木站是一座熔炉,铸出了严谨务实、求实创新的科研精神;神木站也是一座军营,打造出了甘于吃苦、乐于协作的团队精神。神木站严谨务实的学风、协作攻关的精神,给我日后的人生和科研工作都打上了深深的烙印,激励我不断奋发前行。

王媛(山西省农业科学院助理研究员): 让我记忆深刻的是,神木站的学术氛围是十分浓厚的,在那里工作的老师和同学会在餐桌上讨论自己研究中遇到的问题,在给我梳理正确科研思路的同时,也拓宽了我的知识面。在我心中神木站犹如一个大家庭,在那里工作和学习过的老师和同学都给予了彼此最大的支持,是他们给我播下梦想的种子,让我在工作中不计眼前的得失,敢于面对重重困难。

王幼奇(宁夏大学环境科学与工程系副教授): 在神木站的6年时间,我从一个青涩学子成长为一名科技工作者,在这里我跟随邵明安老师和樊军老师学到了严谨的科研态度、创新的科研理论和刻苦的科研作风;和同门师兄弟一起上山下地做试验,体验到了团结协作的团队精神;在神木站遇上了人生伴侣,收获了爱情。6年的过往仍历历在目,神木站攻坚克难、艰苦奋斗和求实创新的工作作风,一直对我现在的科研和教学工作产生着巨大的影响和帮助。

王建国(山东省农业科学院助理研究员): 回首在神木站的8年时光,我们不因虚度年华而悔恨,不因碌碌无为而羞愧,点点滴滴历历在目。这段学习经历,是我人生中宝贵的财富。神木站青年科技工作者扎根基层不忘初心,严谨钻研科学的务实精神永驻我心。在这里大家都有吃苦耐劳、不服输的精神,相互学习探讨,相互较劲而又团结,秉持学术立场与探索的精神。每当翻看在神木站研究生时代的照片,眼睛就抑制不住湿润起来,心情久久不能平静。愿所有到神木站学习工作的师弟师妹们继续不忘初心、扎根基层,再创辉煌,愿我们爱这片土地爱得深沉,爱我们的祖国爱得深沉。

雍晨旭(白水县委办公室干部): 追忆往事,在神木站从事科研工作最为难忘,生活疲惫中透着喜悦。让我终生难忘的是,那年师兄们试验早已完毕,但他们毅然留了下来,冒着严寒,历经一周,帮我完成了试验布设。现在回想房顶摇曳的杂草,它好像在说:“坚持了才有希望!”在神木站的3年,我学会了独立思考,增强了动手能力,感知了团结之力,结交了良师益友,更重要的是锻造了我坚韧不拔的品格。如今,我扎根基层,发扬神木站的优良传统,在黄土高原挥洒青春汗水,助力乡村振兴。

原文链接:http://www.sxdaily.com.cn/2019-11/01/content_8080397.html